もっと知りたい交流史 王国末期の外交課題と自己決定権の諸相

ー歴代宝案文書とその周辺から観るー③

事例③琉仏条約の締結交渉

フランスとの条約交渉

アルクメーヌ号の来航から二年後の道光26年5月13日(1846年6月6日)、予告通り仏国東洋艦隊の「大総兵」〔セシーユ提督〕が、クレオパートル号で那覇港へ来港し、宣教師のフォルカードを乗せて沖縄島北部の運天港へ寄港、すでにそこに集結していた配下の艦船二隻も加わって琉球当局を威嚇しつつ、条約締結交渉を開始しました。セシーユ提督が運天港を交渉の場にしたのは、運天港とその周辺を貿易拠点として租借〔琉球国の一地域を一定期間借用して統治〕したいという意図があったからだと思われます。租借の意図を秘めてセシーユ提督は道光26年5月24日(1846年6月17日)から閏5月21日(7月14日)までの約一カ月間、琉球当局と条約交渉を続けました。「元帥」の肩書で交渉に臨んだセシーユ提督は、琉球当局〔総理官の国頭按司ら〕に次のような申し入れをしました。

「わが君主のルイ・フィリップ一世〔仏国皇帝〕は賢明な君主で、礼儀を好み平和を求め、現在、貴国〔琉球〕と修好通商したいと欲しています。今後、もし仏国の船隻が到来したならば、貴国の港に停泊させ、暴風を避けて飲料水や食料を購買できるようにし、もし不幸にして船体を損傷していた場合には収容して優待し、わが国の派遣船に乗せ帰らせるか、あるいは他国の船に便乗させて送り返して頂ければ幸いです。このようにして頂ければ、必ずわが国の皇帝は琉球の友人となり、琉球が困難で緊急の事態に陥った場合には、しっかりと援助するに違いありません。恐らく貴国は遠からず困難な事態に遭遇することになるはずです。そこで、私は貴国とわが仏国が修好条約を結び、交易することを要請する次第です」(『歴代宝案』訳注本15冊、377頁参照)。

以上のセシーユ提督の書簡には、条約の草案らしき事項(フランス船の停泊、食料や飲料水の購買、遭難船の修理と乗組員の送還など)が提示され、条約締結への意欲を表明しています。二年前にも宣教師のフォルカードらが英国の侵略を免れるためには仏国の「保護国」となることが良策だと勧告していたように、今回のセシーユ提督も琉球はまもなく「困難で緊急の事態」に直面する可能性があることを示唆しつつ、暗に英国の侵略を回避するためには仏国と条約を結び交易する必要があると勧告しているわけです。

セシーユ提督の狙い

要するに、セシーユ提督の最終的な狙いは、琉球を保護国〔植民地〕としてライバルの英国と対抗するための拠点を築くことにあったと思われます。琉球当局もそのように受けとめて警戒し、「琉球は弾丸のような小さな国で、物産はほとんどなく、しばしば飢饉に苦しみ、国家財政は窮迫し民衆は疲弊していて、他国と修好貿易することなどできません」(『歴代宝案』訳注本第15冊「別台-5」、377頁)と強調して、巧みな引き延ばし戦術を駆使し、条約の締結に抵抗し続けました。交渉の場となった運天港が首里から遠く離れていたことによって、王府中枢との連絡に日数を費やしたことも、引き延ばし戦術を効果的に活用する条件となったものと思われます。

琉球当局を説得することに失敗したセシーユ提督は条約の締結を諦めて来年再来することを予告し、道光26年閏5月24日(46年7月17日)、三隻の仏国艦船を率いて運天港を離れました。その際、フォルカードと清国人通訳を連れ帰りますが、入れ代わりに別の仏国人宣教師のルテュルジュ〔漢字名は伯多禄〕とアドネ〔亜臬徳〕を琉球に滞在させることにしました。そこで、琉球当局は再度交渉し、「これまで何回も申し上げているように、わが国は大変困窮していて、金銀銅などはなく、また絹織物もないので、他国と修好して交易することは、実に国力の及ぶところではありません。どうか琉球の実情を斟酌し推察して頂き、帰国後に皇帝へ報告して琉球の要望をお認め下さいますよう、さらにまたルテュルジュ〔伯多禄〕先生を連れ帰って下さいますようお願いします」(『歴代宝案』訳注本第15冊「別台-5」、378頁参照)と懇願しましたが、セシーユ提督は皇帝への報告の件は了承したものの、ルテュルジュ〔伯多禄〕らに至っては琉球に留め置かざるを得ないと言い張って、そのまま立ち去りましたので、琉球当局にとっては頭痛の種が増えることになっただけでした。

ベッテルハイムの上陸

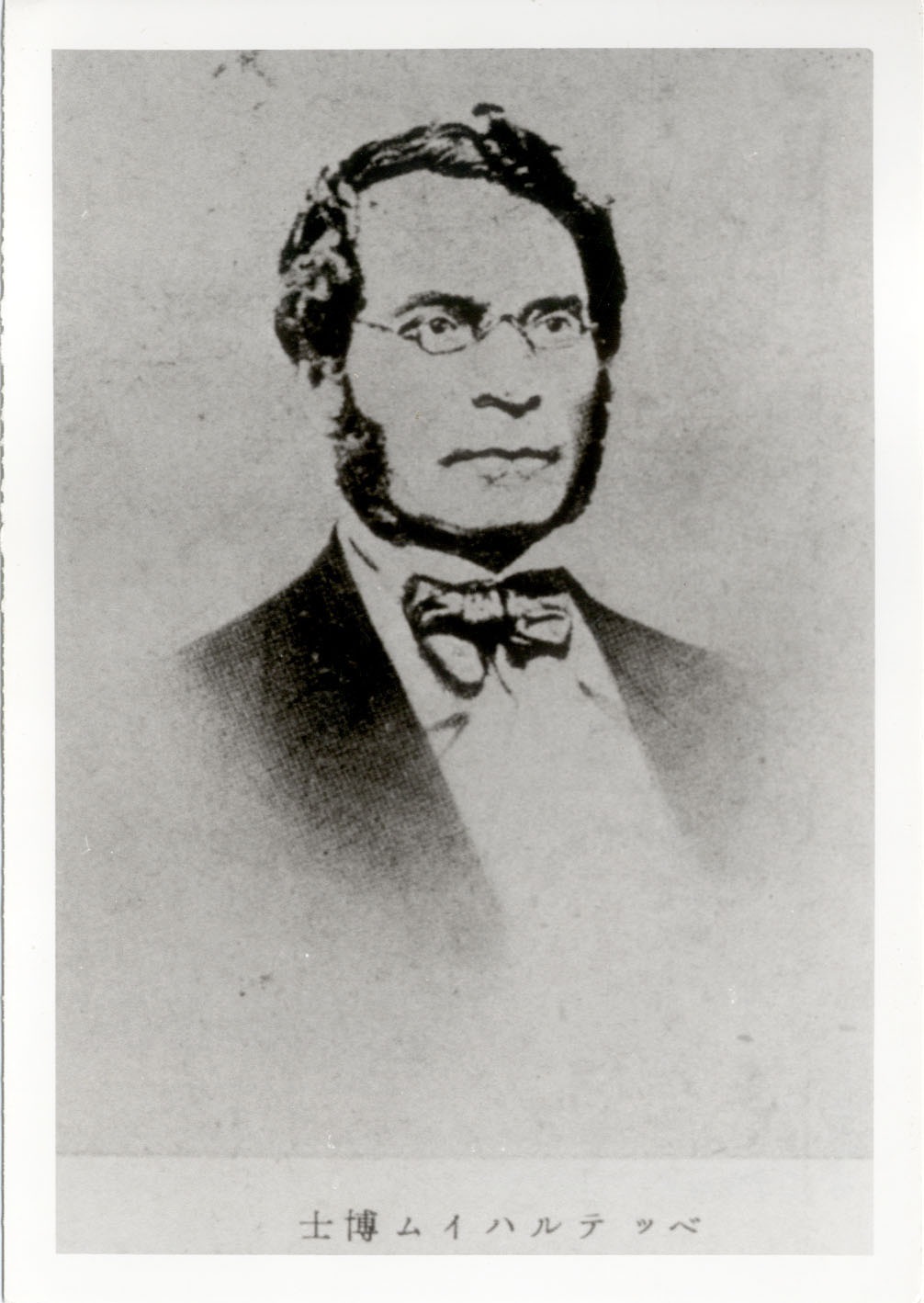

頭痛の種は英国からも持ち込まれます。道光26年閏4月5日(1846年4月30日)、英国船のスターリング号〔マックチェイン船長〕が来航し、英国国籍の医師兼宣教師ベッテルハイム〔漢字名は伯徳令〕とその家族および通訳の広東人を上陸滞在させました。琉球当局は即時退去するよう要求しましたが、琉球入国は英国皇帝の命令であると称して退去要請を受け入れず、スターリング号はベッテルハイム〔伯徳令〕一家らを滞在させたまま道光26年4月8日(46年5月3日)に出港しました。当初は臨海寺に、次いで護国寺に居住することになったベッテルハイム〔伯徳令〕一家は、その後8年もの間琉球に滞在し続けました。そこで琉球当局にとっては、英仏宣教師をどのようにして退去させるかが、新たな最大の外交課題として浮上したわけです(西里喜行「アヘン戦争後の外圧と琉球問題」『琉球大学教育学部紀要』57集、2001年参照)。

セシーユ提督の条約締結要求、英仏人宣教師の長期滞在という今まで経験したことのない事態に直面した琉球当局は、対処方法についてあらゆる計略を検討しましたが、もはや自力交渉だけでは埒があかないので、「聖威〔清国皇帝の権威〕に資るに非ざれば、則ち藩国〔琉球〕は事無きを保ち難し」との結論に達しました。そこで、王舅の毛増光〔池城親方安邑〕らを請諭特使〔特別請願使節〕として福建へ派遣し、福建当局から北京の皇帝へ上奏して頂き、「英国にはベッテルハイム〔伯徳令〕らを引き取って帰国させるように、仏国には修好条約の締結と貿易の試みを止めて仏国人宣教師を引き取らせるように、英仏両国と外交交渉を行って実現して頂き、琉球の安全を保障して下さいますように」と訴えさせました(『歴代宝案』訳注本第15冊「別台-5」、379頁参照)。これを契機に、琉球が直面した新たな外交課題は、英仏だけでなく清国(福建/北京/広東)や日本(薩摩藩/江戸幕府)をも巻き込む東アジアの国際問題へと展開することになります(西里喜行『清末中琉日関係史の研究』〔2005年〕第一編第二章参照)。

(西里喜行)※2023年3月入稿