了解更多交流史 符文・執照に付された半印勘合について

半印勘合とは何か?

『歴代宝案』に収められている符文や執照に付された「半印勘合」というものをご存知でしょうか。符文と執照は、琉球から海外へ派遣された人員の一覧を記す、いわば身分証明書のような役割を果たした公文書で、そこに貼られた印紙が「半印勘合」と呼ばれるものです。そう説明してはみても、なぜ「半印」と付くのか、明朝が日本の足利幕府などに与えた「勘合」とはどう違うのかなど、多くの方にとって半印勘合がいかなるものかを想像することは難しいのではないでしょうか。

「勘合」は明朝が諸外国との通交貿易に際して、偽の使節や密貿易を防ぐために与えた割り符です。日本に対しては足利将軍に与えられました。「日本」という字を二つに分けた割り符を作り、一方を幕府が管理して遣明船ごとに所持させ、もう一方は明朝に置かれ、入港するたびにつき合わせてチェックしていました。

『宝案』にみえる「半印勘合」は、明朝が朝貢使節の往来を管理するために用いた勘合とは、全く異なる琉球独自の制度でした。明朝の勘合は明朝が相手国に所持を義務付けたもので改元ごとに新しくなったのに対し、琉球の半印勘合は基本的に琉球国王の代替わりを区切りとして切り替わりました。表記は、「義字七十七号(半印勘合)」(宝案1-42-01)のように、『千字文』から選ばれた縁起の良い文字と管理番号の号数を組み合わされて記されます。

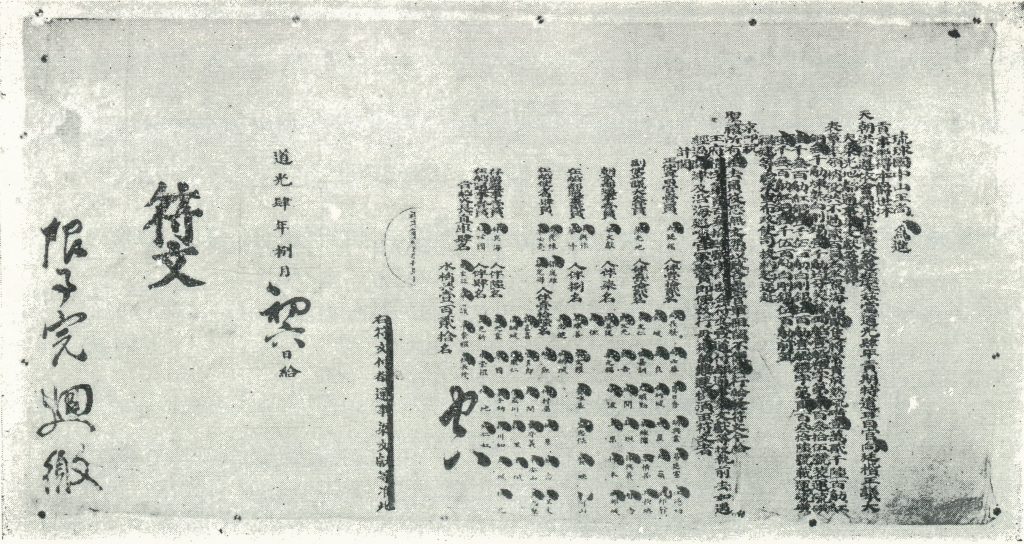

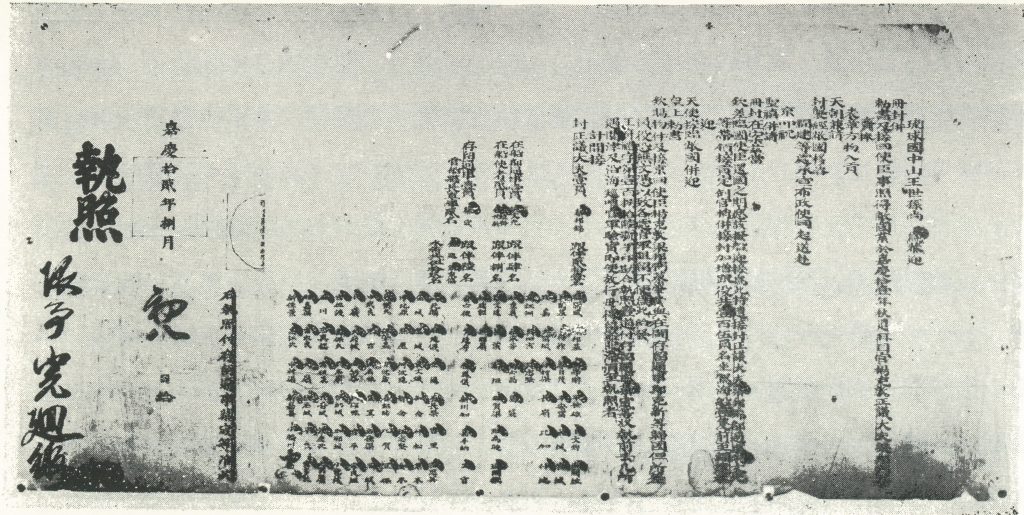

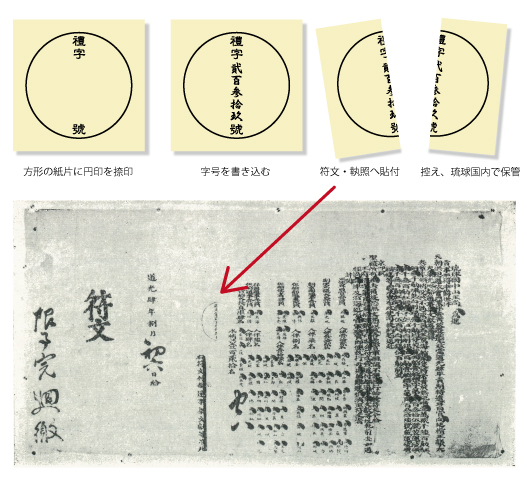

実際の半印勘合はどのようなものであったのでしょうか。この点は、実のところあまり明確ではありません。というのも、符文や執照といった半印勘合が貼られた文書の原本は、現在までに一通も伝わっていないからです。『宝案』所収の符文や執照は、その文面は伝えられていますが、水梢(水夫)などの名前が省略されるなど、往時の形状そのままではないため、そこに付された半印勘合も具体的にどのようなものであったのかはっきりとしていません。かすかにその形状を伝えるものとして、成立年代不明の旧台北帝国大学国史研究室に所蔵されていた符文・執照の写しがあります(写しの原本は戦後の混乱のなかで行方不明)。幸いなことに、小葉田淳著『増補 中世南島通交貿易史の研究』には挿絵として、写しの写真が掲載されており、そこから我々は多くのことを知ることができます。

符文(写し)の写真を見てみると、派遣された使節人員の一覧と年月日の間に、半円が描かれ、その真ん中に半分欠けた形で字(「禮字貮百参拾玖號」/推定)が書かれているのがかすかに見えます(図1)。これが半印勘合を模写した箇所と考えられています。写しを実見した小葉田によれば、半印勘合は「経十糎(直径10㎝)の円印の左半が方形の紙篇に捺印」されていたと言いますから、半印勘合の印(左半分)が押され字号を書き込まれた方形の紙(片割れ)が符文・執照に貼りつけられていたのでしょう。方紙に円印を押し、その中心に字号を書き加え、真ん中で裁断したのが半印勘合となります。右半分の方紙は、控えとして琉球国内で保管され、左半分は符文・執照に貼り付けられました。写しをみると、その左半分の方紙=半円のみが描かれています(図3)。この形状から「半印」勘合と呼ばれたと推測されます。

原本に貼りつけられたものと、控えとして保管された二つの方紙のつなぎ目を照合することによって、発給した文書であるか否かを判断したのでしょう。明朝の勘合制度を模倣しつつ、琉球側が運用した独自の文書管理制度が、半印勘合ということになります。すなわち、文書を管理することで進貢使節を管理する制度であり、琉球から派遣する使節を王府がコントロールするための仕組みであったとも言えそうです。

では、こういった半印勘合の利用は、いつからはじまったのでしょうか。『歴代宝案』を見てみますと、すでに1426年(宣徳元)3月付けの文書では利用していたことが分かります(宝案1-28-01)。ただ、その2年後の1428年(宣徳3)付けの文書に、「義字七十七号」との文言も見えますので(宝案1-42-01)、すくなくとも尚巴志王代のはじめごろにはあったと考えていいのではないでしょうか。半印勘合の発給状況は表1の通りです。

17世紀ごろからは複数の王代で共通した字を用いるなど、王代を区切りとしつつも長い時間のなかで変化もありました。ただ「半印勘合」は15世紀初頭から王国滅亡まで『歴代宝案』が記録するすべての時期で使われた息の長い仕組みでした。

| 字 | 号 | 国王治世 | 発給期間 |

| 地字 | 121~192号 | 尚徳・尚円王代 | 1467-1476年 |

| 玄字 | 2~240号 | 尚真王代 | 1477-1526年 |

| 黄字 | 4~73号 | 尚清王代 | 1529-1555年 |

| 宇字 | 2~44号 | 尚元王代 | 1557-1572年 |

| 宙字 | 3~39号 | 尚永王代 | 1573-1588年 |

| 洪字 | 2~70号 | 尚寧王代 | 1589-1619年 |

| 仁字 | 4~75号 | 尚豊・尚賢・尚質王代 | 1623-1653年 |

| 義字 | 1~119号 | 尚質・尚貞・尚敬王代 | 1663-1722年 |

| 礼字 | 1~343号 | 尚敬~尚泰王代 | 1723-1868年 |

表1 半印勘合の発給状況(岡本弘道『琉球王国海上交渉史研究』榕樹書林、2010参照)

半印勘合はなぜ必要だったのか

このように長期間用いられていた半印勘合ですが、これは本当に必要だったのでしょうか。というのも、進貢使節の往来過程を記したさまざまな史料を見てみても、実際に半印勘合を必要とする場面が見いだされないのです。半印勘合は、控えを持っているものだけが真偽を確認できる制度です。そのため、文書を受け取った派遣先の相手は、この半印があっても利用することはできません。では、あくまで琉球国内用と理解すれば良いのでしょうか。このことを考えるとき、非常に興味深い記録が、『歴代宝案』に残されています。

1606年(万暦34)の尚寧の冊封使であった夏子陽が、1607年(万暦35)12月に、明へと渡っていた進貢使節に託した国王あての諫言の文書があります(宝案1-7-13)。非常に珍しい琉球国王を戒める内容を含む文書で、中国の民間商船との交易を提案した琉球国王に対し、日本との交易を警戒する明からその通行を厳禁される内容です。その背景には、17世紀を通じて衰退著しい琉球の中継貿易の再起を賭けた行動がありました。というのも、当時の明は、建国以来、長らく国是としてきた海外貿易の全面禁止(海禁)を、福建省南部の漳州において一部緩和し、税を取り立ててひっ迫する財政を補填するという施策を実施していました(隆慶開港)。これに対し、日本や琉球との民間貿易は引き続き禁止されていたため、琉球は明に対し独自の貿易構想を提示したのです。

その提案とは、中国の民間商船が琉球との間で毎年1〜2隻を上限として交易することを許可してほしいというものでした。この時、明側がもっとも警戒したのは、民間船による密貿易です。このため、不正な貿易を防ぐ仕組みとして、明側は渡航証明書である「引」(「号引」)を発給し、さらに船の真偽を琉球側でもチェックするため「勘合印信」を用いてはどうかと提案しています。いわく「船隻の往来は、卑国、号引を詳査し、給するに勘合印信を以てし、回に照らして査験せん」(船の往来の管理について、琉球で引の号数を詳しく調べ、勘合を付した文書を発給することで、戻ってきた際に照合して検査する)と言うのです。

明が漳州で実施している民間貿易の管理制度に着目した琉球は、それを援用し、明による派遣証明書=引と、琉球側の勘合を併用した二重の管理案を伝えたのです。これによって禁じられている中国商船の琉球来航を取り付け、経済的困窮を打開しようとしたのでした。その切り札が、「引」であり「勘合」だったのです。

結局、この構想は明側に拒否されてしまいますが、このやり取りから「勘合」に対する琉球側の意図も読み取れそうです。「半印勘合」も、平時にはあまり意味を持ちえませんが、派遣する使節をしっかりと管理していると相手側に安心感を与え、問題が生じた際には主導して真偽を判断するリスクマネジメントとしての仕組みだったと考えられるのではないでしょうか。(山田浩世)

【参考文献】

- 上里隆史「元祖・毛国鼎の琉球渡来とその時代」『久米毛氏四百年記念誌 鼎』久米国鼎会、2008年

- 岡本弘道『琉球王国海上交渉史研究』榕樹書林、2010年