もっと知りたい交流史 王国末期の外交課題と自己決定権の諸相

ー歴代宝案文書とその周辺から観るー⑥

事例⑥ペリー艦隊の来航

咸豊2年(1852年)、石垣島で清国人苦力の捕縛作戦を実行した米国艦船のサラトガ号とその乗組員は、翌年、日本に開国をせまるアメリカの遠征艦隊〔ペリー艦隊〕にも加わりました。苦力捕縛作戦は日本遠征のための予行演習だったようにも思われます。

アメリカ合衆国のペリー提督率いるペリー艦隊は、咸豊3(1853)年から咸豊4年(1854年)にかけて、江戸湾へ向かう途中繰り返し那覇港へも寄港し、琉球を日本遠征のための前線基地として利用しました。ところが、琉球の史書(『球陽』・『中山世譜』など)にはペリー艦隊関連の記録はほとんど見当たらず、他方で同時代の行政文書(『琉球王国評定所文書』など)には大量の関連文書が遺されています。『歴代宝案』にも二点の文書が収録されていますすが、いづれも琉球当局から福建当局あての外交文書で、第一に咸豊3年9月19日付けのペリー艦隊の往来について報告した咨文、第二に咸豊4年8月3日付けのペリー提督の動向や要求について報告した咨文です。

ここでは、主に『歴代宝案』収録の文書によって、琉球当局がペリー艦隊の動向をどのように記録し、琉球の自己決定権をどのように貫こうとしたのかを紹介したいと思います。

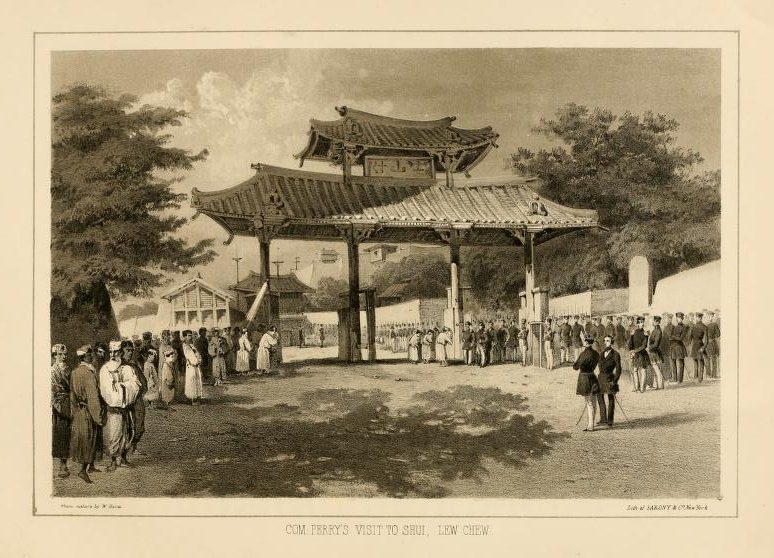

ペリー艦隊初の来航-首里城強行入城

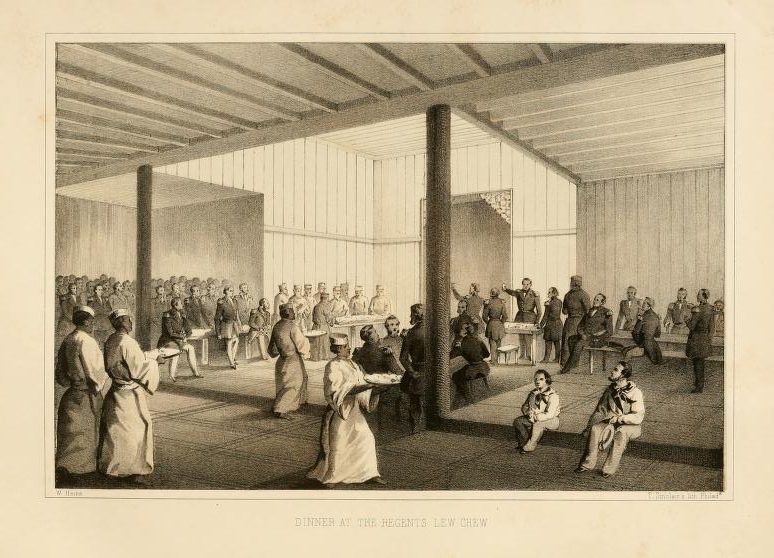

第一の咨文には次のような事実が記録されています。まず第一にアメリカ合衆国のペリー提督率いる四隻の船艦が咸豊3年4月19日、21日、23日に立て続けに来航したこと、第二に提督の通訳が口頭で、4月10日上海を一斉に出港して琉球へ直行したが、現在停泊中の各船の必要な日用品一切を、注文した上で渡し船で受け取る方法では遅くて不便なので、提督の命令で小官〔下役の乗組員〕5、6名を上陸居住させ、物品の調達にあたらせたいと申し出たこと、第三に琉球側は提督の申し出を断ったが提督は了承せず、4月23日に強いて小官3名を上陸居住させたことを記録した後、さらに次のように驚くべき事実を追加しています。

「提督の啓称〔書面による申し出〕によりますと、4月30日を期してわが官吏・兵卒を引き連れ王宮〔首里城〕へ進み入り、琉球の大臣と面会して物品を調達して頂いた謝礼をお伝えしたい、とのことでした。即座に書面を提出し、王宮以外の公館で面会して謝礼を受けたいと懇請したところ、提督は大いに怒って承知せず、30日に至って遂に兵卒を率いて大層な勢いで勝手気ままに城中に不法侵入しました。防ぐべき手段のないわが国はどうしようもなく、大臣に指示して面会させたところ、謝礼の挨拶を済ませた後、また和平修好関係を結びたいと通告して来ました。即座に理由を示してお断りしたところ、提督は黙って兵卒を率いて立ち去りました」(『歴代宝案』訳注本第15冊「別鎌ー19」、438~439頁)。

ここには、ペリー提督の首里城強行入場の経緯と琉球当局の困惑した対応の様子が描き出されています。その後、ペリー提督は5月25、26日、船艦一隻を停泊させたまま、三隻の船艦を率いて江戸湾へ向け出港しましたが、まもなく6月3日艦船四隻を率いて浦賀に到着、6月9日には久里浜に上陸し、浦賀奉行の戸田・井戸らにアメリカ大統領の国書を提出、6月12日浦賀を立ち去り、琉球へ向かいました(『維新史料綱要』1)。その前後に、薩摩藩の島津斉彬はペリー艦隊の琉球渡来の状況を幕府へ報告、浦賀奉行の戸田はペリー艦隊が浦賀を退去したのち、琉球へ直行したという探偵情報を幕府へ上申しています(『維新史料綱要』1)。

ペリー2度目の来航-石炭貯蔵庫設置

果たして6月20日、22日に至って、ペリー提督は二隻の艦隊を率いて再度那覇へ来港しましたが、その際「小官の居住地近辺に石炭貯蔵庫を建設し、また、貴国の各種の織物・漆器・陶磁器などを購入することを認めてもらいたい」と書面で要求して来ました。そこで理由を述べて断ったところ、ペリー提督は憤然として大いに怒り、「もし私の要求を認めなければ、直ちに王宮に入り自ら国王と会見して要求するだけです」と断固たる態度でせまりました。琉球は取るべき手段がないので、要求を認めざるを得ませんでした(『歴代宝案』訳注本第15冊、「別鎌ー19」、439頁)。要求を貫徹したのち6月27日に至って、ペリー提督は二隻の艦船を率いて上海へ向かいました(『維新史料綱要』1)。

ペリー提督が上海へ向け出港した後も、艦隊所属の艦船の往来は絶えず、停泊中の一隻が近々出港するとの情報に接した琉球当局は在船の官吏に「琉球に滞留している小官3名を一緒に連れ帰って欲しい」と懇請しましたところ、その官吏は了承しないばかりか、「ペリー提督の命令により米国人8名、清国人4名を上陸居住させます」と称して8月29日に出港しましたので、この時点で、琉球に滞留中の米国人・清国人は15名ということになります(前掲『歴代宝案』訳注本第15冊、439頁)。

第一の咨文は以上のような事実を報告した後、最後にペリー艦隊の動向についてのコメントと清国当局への要請を、次のように繰り返し提起しています。

「アメリカ合衆国のペリー提督は、戦艦数隻を率いて自由に往来し、遂には小官らを上陸居住させ、同時に一軒の倉庫を設置して石炭を貯蔵しています。またとんでもないことに、口実を作って王宮に入り、英国人の伯徳令とも絶えず往来しています。その心中を推し量ることは難しく、今後その狂暴さはどのような挙動で示されるのかわかりません。私〔尚泰〕の憂慮は益々深く、食事も睡眠もままならない状態です。伯徳令の件でお願いを繰り返しています上に、今回また要請するのは恐れ入りますが、わが国は海洋の片隅に位置していますので、清国朝廷の恩徳と権威に依拠して長く太平の世を享受したいと願うばかりです。現在、以上のような困難な状況に陥っていますので、救援を哀願せざるを得ません。どうか、上司の閩浙総督・福建巡撫にお伝えして上奏してもらい、皇帝から米国の指導者に命令して、速やかに琉球に滞在中の米国人小官ら15名を引き取って帰国させて下さいますようお願いします」(同上『歴代宝案』訳注本第15冊、439~440頁参照)。

以上の第一の咨文に続いて第二の咨文では、福建当局の咸豊4年5月の返信を受け取り、清国側の外交的援助が継続されたことを知って感謝の意を表明した後、咸豊3年10月以降のペリー艦隊の動向について次のように報告しています。

ペリー3度目の来航-ベッテルハイム退去

咸豊3年12月23日、ペリー提督は蒸気船に乗船し艦船2隻を率いて香港から三度那覇港へ来航、先着の諸艦と合流しましたので、咸豊4年正月の時点で那覇港停泊の艦船は4隻となりました。提督はまた書面で「正月6日に官兵を引き連れて王宮に進み至り、国王世子および大臣と面会して新年の挨拶を交わしたい」と通告して来ましたので、即座に担当役人に命じて他の公館でお会いして新年の挨拶を交わしたいと懇請させましたが、提督は了承しませんでした。

咸豊4年正月6日、提督は兵卒を引き連れて王宮に強行進入し、総理官尚宏勳・布政官馬良才と王宮の北殿で会見、新年の挨拶を済ませて黙って帰りました。その際、提督は新たに小官1名、水夫5名を上陸居住させたものの、滞留していた15名を引き取り、英国人伯徳令の妻子および通訳2人を配下の艦船に分乗させ、正月10日、11日相次いで艦船3隻を率いて那覇港を離れ江戸湾へ向かいましたが、1隻は依然として停泊したままでした。正月17日には海船に乗船した英国人モートン〔漢字名は冒耳敦〕が妻子を引き連れて上陸、伯徳令と交代する様子で同居し、海船はまもなく出港しました(『歴代宝案』訳注本第15冊、454頁、『維新史料綱要』1)。

咸豊4年1月(1854年2月)再び江戸湾へ入ったペリー提督は一ヶ月後に幕府側と本格的な条約締結交渉を開始しました。ペリー提督が提示した条約草案の中には、開港候補地として松前(箱館)と琉球(那覇)も挙げられていましたが、「琉球は甚だ遠隔の国で、同地の港を開くことは我々の論議し得ないところである」という理由で、幕府は琉球を開港場に加えることに反対しました(『大日本維新史料』第二編ノ四、107~110頁)。咸豊4年3月3日(1854年3月31日)に調印された日米和親条約では、下田・箱館のみ開港地に指定され、琉球(那覇)の開港は回避されましたが、その前後から幕府の内外では琉球をどのように位置づけるべきかが論議されることになります(西里喜行「東アジア史における琉球処分」『経済史研究』第13号参照)。

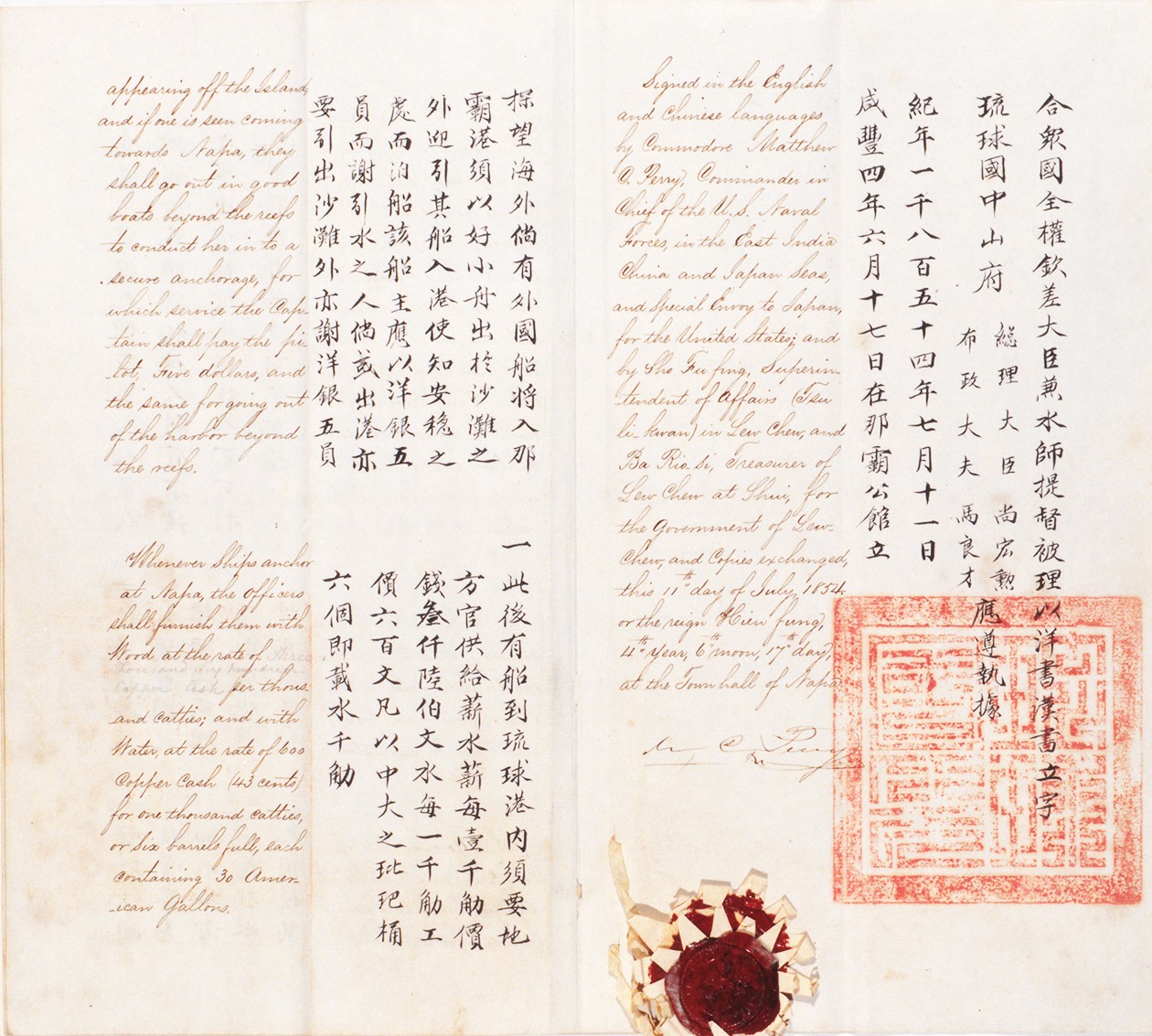

ペリー最後(5度目)の来航-琉米修好条約締結

日米和親条約を締結したペリー提督は米国へ帰国途中、咸豊4年6月7日に艦船3隻を率いて5たび那覇へ入港、10日後の6月17日琉球の総理官尚宏勳・布政官馬良才と交渉し、琉米修好条約に調印しました(『維新史料綱要』1)。この間の経緯について、『歴代宝案』には次のように記録されています。

「咸豊4年6月7日、ペリー提督は旗艦船に乗り、所属の艦船1隻を率いて再来しました。提督は書面を提出し、今後米国の船隻が到来すれば、必ず礼儀正しく接待すること、市場にあるすべての日用品は購買を許すこと、使用する飲料水もまた代価を受け取って供給すること、もし米国船が台風に遭って漂着し、船隻を損壊していたならば、琉球の地方官が責任をもって救命し、便船を待って帰国させること、死亡した人がいたならば土地を提供して埋葬することを要請しました。そこで直ちに担当官に命じて暫定的に容認させましたところ、提督は欣然として滞留中の小官1名、水手5名を引き取り、同時に英国人の伯徳令を所属の艦船1隻に乗船させ、6月21日、23日に停泊中の所属の艦船とともに、3隻とも同時に前後して出発しました」(『歴代宝案』訳注本第15冊、455頁参照)。

ここでは、ペリー提督の一方的な要請事項が列挙され、琉球当局は暫定的にそれを容認したことが記録されているだけで、琉米修好条約を締結・調印したという事実は巧妙に隠蔽されていることがわかります。琉球にとっては、宗主国の清国に対して「属国に外交権なし」という伝統的国際秩序の建前を維持する必要があったからだと思います。しかし他方で、琉球は現実的には外交主体として米国のペリー提督と交渉し、琉米修好条約を締結・調印することによって、一定の自己決定権を行使したことにも注目したいと思います。

条約の内容は日米和親条約と同様で、琉球にとっては不平等条約と言うべきですが、条約の第四条に「合衆国人民が上陸して各地を巡り歩く際に、(中略)あるいは人家に乱入したり、あるいは婦女子に乱暴したり、あるいは強いて物品を買い取ったり、あるいはまた他の不法行為を行う場合は、地方官がその人を捕縛して船主に報告し、責任をもって処罰させることができる」と書き込まれていますように、琉球側の要求がいくらか反映されている部分もあります。

この第四条の背景には、条約調印一ヶ月前の5月17日、米国人水兵が那覇市中で酒に酔って婦人に乱暴を働き、琉球の民衆に逐われて三重城橋の下で溺死した事件〔ボード事件〕があり、ペリー提督側は当初殺人事件とみなして犯人の引き渡しを強行に要求しながらも、調査の進展につれて事件の真相を知り譲歩せざるを得なかったという事情も考慮されていると思われます。他方で、この第四条は、琉球側が毅然として、可能な限り外交主体としての自己決定権を行使したことを示しています。

なお、条約の正文は漢文と英文、年号は清国暦と西洋暦、署名人は琉球側の総理官尚宏勳と合衆国側のペリー提督であることに注目するならば、形式的には琉球国は合衆国と対等の立場で琉米修好条約を締結したわけで、東アジアの一独立国として国際的に認知されたということになります。その後、仏国や荷蘭国も競って琉球国と条約を締結しますが、どういうわけか『歴代宝案』には仏国や荷蘭国との条約については一切記録が見当たりませんので、ここでは割愛することにします。

(西里喜行)2023年3月入稿