了解更多交流史 土通事の世界-『歴代宝案』と琉球側資料

「土通事」とは中国現地の通訳官のことですが、通訳だけではなく、相手方との交渉や貿易など幅広い業務に携わっており、琉球側・中国側それぞれに「通事」がいました。琉球側の通事は久米村士が務め、使節とともに北京へ上る「朝京都通事」や福建に留まって業務を担う「存留通事」などがいました。中国側の「土通事」を、琉球側は「河口通事」または「阿口通事」と呼んでいました。

(沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵、鎌倉芳太郎撮影)

『歴代宝案』は漢文資料としては異例なほど、土通事をはじめとする「通事」に関する記録が豊富にあります。しかし、『歴代宝案』は琉中間の外交文書の集成であり、そこに載った文書は原則として中国側の目にも触れる、いわば対外的な記録です。そこには、琉中間に発生した事件や懸案における土通事の具体的な働きが記載される余裕はありませんし、土通事を介して行われた琉中間の内々の交渉などは、そもそも記載が憚られただろうと思われます。

一方、琉球国内(薩摩藩も含め)向けの文書からなる琉球側資料の場合、そのような配慮は必要ありませんでした。『歴代宝案』に記された土通事の世界がいわば表の世界であれば、琉球側資料にうかがえる土通事の活躍は裏の世界だといえるでしょう。そして、裏の世界の方が、琉中間の「仲介者」たる土通事の本質をより生々しく示してくれる場合が多いのです。このWebコラムでは、『琉球王国評定所文書』(以下、『評定所文書』)、「尚家文書」(那覇市歴史博物館蔵)、家譜資料、「楚南家文書」(法政大学沖縄文化研究所蔵)等の琉球側資料から、いくつかの具体的な事案を題材に、『歴代宝案』では見えなかった清代の土通事の実態を紹介していきます。

『評定所文書』「尚家文書」に見る土通事

『評定所文書』「尚家文書」はいずれも首里王府の中枢で編纂された行政文書の集成であり、そのなかには多様な形式の文書が含まれます。土通事が特に登場するのは、中国へ派遣された進貢船・接貢船の準備日誌である「仕出日記」、および帰国にあたって提出される報告書である「帰帆改日記」等です。

『評定所文書』に見る土通事

まず、いちはやく刊行が進んだ『評定所文書』からは、幇理通事(河口通事筆者)も含めた土通事たちと琉球側との深い結びつきが知られてきました(土通事については、西里喜行・池谷望子らの先行研究があります)。進貢船の派遣に際しては、土通事らに王府から扇子、和紙、鰹節、醤油、焼酎、木綿といった品々が贈られ、その帰還に際しては、今度は土通事から琉球国王に筆、墨、扇子といった文具を中心とする献上品が贈られました。また、より直接的に、琉球側が土通事・幇理通事に対して「年例銀」という名目で銀を給与していたほか、通事たちが琉球側から借金もしていたことがうかがえます。経済的に見た場合、土通事はかなりの程度琉球側に依存していたようで、その点で土通事自身の利益が琉球側の利益と一致していたとも言えましょう。さらに、琉清関係における土通事のより具体的な働きについても、『評定所文書』から一部うかがい知ることができます。特に、アヘン戦争後、西洋諸国の東アジア進出が加速し、琉清関係自体が各方面から動揺を受けるなかで、土通事は琉球側の要望を受け、福建(特に省都福州)において様々な交渉や工作を担いました。土通事のこのような側面を、「政治的顧問」という言葉で概括する研究者もいます。

この、「琉球側の要望を受けて、交渉を担う土通事」について、近年公開された「尚家文書」から具体的に紹介しましょう。

「尚家文書」に見る土通事

「異國一件唐より御問合抜書」(「尚家文書」620号)という資料は、1843年(道光23)から1852年(咸豊2)までの、福州・北京における活動について琉球使節が記録した業務報告の抜粋集です。その主な内容は、1844年以降、琉球滞在を始めた西洋人宣教師の退去に清朝の協力を得ようと琉球が働きかけた請願運動に関するものです。琉球は1840年代から50年代にかけて、あるいは通常の進貢使節に託して、あるいは特使を仕立てて派遣し、繰り返し清朝に働きかけましたが、「尚家文書」620号は、請願活動の状況を薩摩に報告するため、王府が各年の「帰帆改日記」から関連記事を抜粋し編集したものと考えられます。本史料には、琉球使節が行った清朝官吏たちとの交渉過程が詳細に記録されています。

請願運動にかかる土通事たちの働きを見ると、琉球側に対する助言者=顧問としてはもとより、より直接的に琉球のために働いています。

以下、1846年の事例から見てみましょう。この年は、琉球が特使を派遣して清朝に請願を行っています。

琉球から清朝に請願がなされる際、国王および使節より、福建省の行政長官である布政使司宛てに文書が出されます。布政使司は琉球の請願を受け、その内容を自らの上司であり、福建省の統治一切に責任を持つ巡撫と総督に報告します。そして、巡撫と総督は連名で皇帝に上奏文と呼ばれる文書で報告し、皇帝の判断を仰ぎます。皇帝の判断が命令として下されれば、清朝官吏はその命令に従って対応し、また琉球側にも布政使司から通達されます。以上がいわば公的な回路であり、『歴代宝案』はじめ、中国側の档案資料等に記載されるのもこの回路を行き来する文書たちなのです。

一方で、上記の各段階においては、琉球側の様々な裏工作が働いており、それは土通事の全面的な協力の下で行われていました。なお、この年の請願に対応した土通事は鄭澄瀾というベテラン土通事でした。

まず、請願文書提出の段階。琉球側の請願文書は提出前に、いわゆる「ネイティブチェック」を受けます。内容だけでなく、中国の公文書の複雑な形式に沿うよう、中国人に添削を依頼するのです。土通事鄭澄瀾が、琉球側の要望に応えて文章の達者な清朝側の役人を紹介し、琉球側の満足のいく文書を仕立てあげます。次に、上奏文作成の段階。上奏文の内容が琉球側の希望に好意的な論調であれば、それだけ琉球にとって好ましい皇帝の判断を引き出せる可能性が高まることになります。皇帝への上奏文は、総督・巡撫配下の専門の役人(幕友)が草稿を作成します。巡撫の幕友の一人が上奏文の起草を担当することを突き止めた琉球側は、土通事の鄭澄瀾を通してこの幕友への働きかけを行います。具体的には、鄭は自宅で2度も宴会を開いてこの幕友をもてなし、彼が起草した上奏文の草稿を見せてくれるよう、頼み込んだのです。上奏文は本来臣下から皇帝に直接届けられる公文書であり、当然上奏前の内容を外国使節に見せて良いものではありません。しかし、この幕友はいくらかの「賄賂」で草稿を提供する用意があり、琉球側もそのために銀を用意していました。鄭による交渉を経て、琉球側は銀7貫で草稿を入手し、その内容が満足のいくものであることを確認することができました。このような土通事の働きに対し、琉球側は特別に「苦労銀」を支払っています。

以上の尚家文書の記述からうかがえる土通事の働きは、決して「助言役」にとどまるものではなく、琉球側が必要とする人材を紹介し、自らもその代理人として交渉に携わる、まさしく「仲介者」の姿です。土通事は中国・福建において、代々培われてきた清朝側官吏との人脈と、銀による賄賂といった手段も用いながら、琉球側の要望に応えるべく様々な工作活動に従事していたのです。

「楚南家文書」に見る土通事

『評定所文書』「尚家文書」はいずれも首里王府の中枢部に残された公的な文書群でしたが、以下では視点を変えて、個々の琉球人、特に琉中関係の実務を担った久米村士と土通事との繋がりについて考えてみましょう。この点については、士の家ごとに残された「家譜」資料がまず思い浮かびますが、家譜に記されるのは往々にして国家の公的行事に参加した過程と、そこで個々人が残した業績であり、その記述は上記『評定所文書』や「尚家文書」と大きく変わることはありません。ここでは、「楚南家文書」から見ていきます。

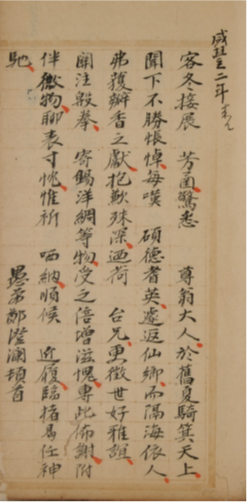

「楚南家文書」は、久米村士の魏氏楚南家伝来の史料であり、楚南家の蔵書や様々なノート類が含まれます。これらノートのうちに、鄭秉衡という久米村士が、福州の清朝人士と交わした往復書簡の写しが残されています(楚南家文書・文書番号88『尺牘集』)。書簡の年代は1851年(咸豊元)より1861年までで、合わせて15件。書簡の相手は李学祺と鄭澄瀾、鄭澄瀾の死後はその息子鄭懋昌という3人です。このうち、鄭澄瀾と息子鄭懋昌は土通事でした。15件のうち土通事鄭父子とのやりとりは7件分で、うち鄭秉衡から送った分が3件、鄭父子からが4件あります。

1件目の書簡の年代は1851年、鄭秉衡から鄭澄瀾宛てに、父の死去を報告し、今後も変わらぬ付き合いを願うと書かれています。2件目が翌年鄭澄瀾から鄭秉衡宛ての返信で、その父の死去に接し驚き悼むと共に、心ばかりの品を贈るという内容です。その翌年、3件目の書簡は鄭懋昌から鄭秉衡宛てで、父鄭澄瀾の死去と自身が土通事職を継承したことを報じる内容です。4件目はさらにその翌年(1854年)、鄭秉衡から鄭懋昌宛てで、鄭澄瀾の死去を悼んだ後、当時の琉球が度重なる西洋船の来航、西洋人の逗留という事態に直面していたことを説明し、西洋諸国に関連する文書を見たら写して送ってほしい、同じく清朝を悩ませていた太平天国の乱に関する情報も教えてほしいと頼んでいます。最後に、手紙と共に贈り物リストがついており、扇子・はさみ・手拭い・醤油といった贈り物が記されています。ところがこの書簡は同年の接貢船が海賊にあって積荷を奪われたため届かず、鄭秉衡は同内容の書簡を再度その翌年に送っています(5件目)。6件目は1856年に鄭懋昌から鄭秉衡に宛てられたもので、鄭秉衡からの贈り物に感謝し、その返礼品として文具・書籍を都通事鄭学楷という琉球人に託して送ったが、鄭学楷の乗った船が遭難したことを知った、その間に再び鄭秉衡からの贈り物が届いたので、返礼品を送るという内容です。7件目はとんで1861年にやはり鄭懋昌から鄭秉衡宛て、簡単な挨拶と贈り物のみとなっています。

長々と紹介したのは、本史料から他の史料にはない、琉球士と土通事の個人的な、あるいは家同士の繋がりがうかがえるからです。久米村士は渡唐使節の一員として実際に福州に滞在していた時だけでなく、書簡の往来を通じて、琉球国内にいながら、福州にいる土通事と関係を維持していました。鄭秉衡はこの10年の間、ほぼ毎年のように琉球から派遣される進貢船・接貢船に託して鄭父子と連絡をとり、情報の供与を頼み、細やかな贈り物をし合うなど、その交流はかなり密であったと思われます。さらに、その関係は一個人・一世代にとどまらず、琉球士と土通事の双方において、世代を超えて継承されています。平時におけるこのような繋がりが、有事の際に土通事の協力を引き出せたとも考えられるのです。

『歴代宝案』に見る土通事

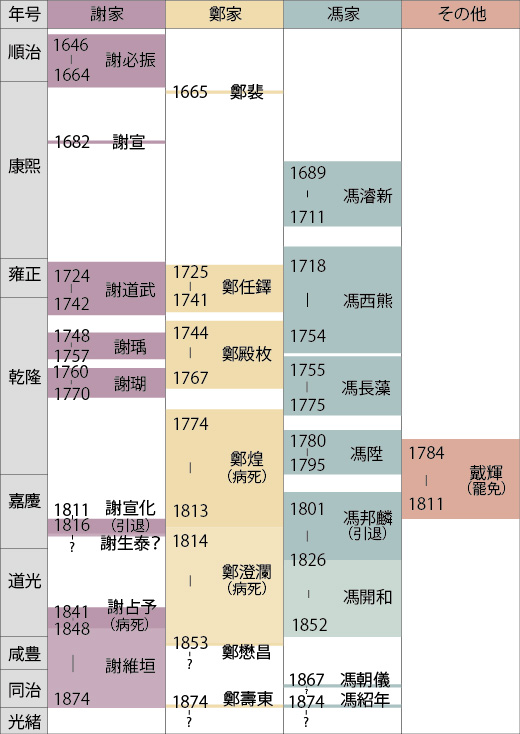

以上のように、琉球側資料からは土通事の働きや琉球との繋がりについて、その実態が詳細に見えてきます。ひるがえって、土通事に関する『歴代宝案』をはじめとする、档案資料等も含めた漢文資料が持つ意義は何かと考えれば、何よりそのカバーする時間的範囲の広さにあるといえましょう。清初から清末まで200年以上に及ぶ期間を、前半期は欠落も多いものの、総じて網羅的に把握することができます。『歴代宝案』からは、土通事職が家ごとに継承されている様が明瞭に読み取れ、琉清関係における土通事の職務が、その場限りのものではなく、緻密な制度として確立していた様相があらわれています。次の図3は『歴代宝案』および『中琉歴史関係档案』等に現れる土通事を家ごとにまとめたものですが、現存する和文史料からは、このような全体像は描けません。

(『歴代宝案』、『中琉歴史関係档案』、『蔡大鼎関連資料集・上』「呈文集」、『琉球王国評定所文書』等をもとに作成)

このように、『歴代宝案』・和文史料が合わさって提示する土通事の世界は、近世琉清関係における「通事」たち「仲介者」のきわめて重要な役割を、マクロ・ミクロ双方の視点から明らかにしてくれます。さらに言えば、制度的な通事職は東アジア地域の国家間・地域間関係において普遍的に存在しましたが、その詳細に関する史料は決して多くはありません。その点において、土通事研究は琉清関係のみならず、近世東アジア地域の国家間関係における、通事ら仲介者の役割を考えるにあたって、貴重な事例を提供してくれると言えるでしょう。(張子康)

【参考文献】

- 西里喜行「中琉交渉史における土通事と牙行(球商)」『琉球大学教育学部紀要』第一部・第二部 (50)、1997年

- 西里喜行「土通事・謝必振とその後裔たち:中琉交渉史の一側面」『琉球大学教育学部紀要』60、2002年

- 池谷望子「明清の琉球通事:その制度と実態に関する諸問題」南島史学会編『東アジアにおける南島研究:南島史学会創立50周年記念論集』春風社、2021年

- 張子康「河口通事と十九世紀の琉清関係」『東洋史研究』80巻4号、2022年。