もっと知りたい近代沖縄 新聞記事から、近代沖縄の世相を知る楽しみ-風俗改良運動から生活改善・生活更新運動を例として(下)-

前の記事「新聞記事から、近代沖縄の世相を知る楽しみ-風俗改良運動から生活改善・生活更新運動を例として(上)」

5 戦時体制下の生活更新運動

1937年(昭和12)7月、日中戦争が勃発、8月には「挙国一致」「堅忍持久」をスローガンとする「国民精神総動員実施要綱」が制定されました。沖縄県でも1938年(昭和13)1月、国民精神総動員沖縄実行委員会によって「銃後の生活改善」等の実施要項が決定され、「日本精神の発揚」「社会風潮の一新」などを目標に生活改善運動が重点的に実施され ていきます。また同年6月、沖縄県知事として赴任した淵上房太郎は、当初から沖縄県民の風俗改良、生活改善を積極的に推進していくと明言しました(淵上房太郎 「沖縄発展の鍵は教育の刷新と生活の改善から」『大阪球陽新報』昭和13年8月1日)。

戦時体制へ移行するにつれ、沖縄固有の文化が改めてやり玉に挙げられるようになっていきました。しかし、全ての沖縄文化が排斥されたわけではなく、抑圧されたものと称揚されたものが存在しており、それは国策に沿うかたちで推進されていきました。抑圧されたものは沖縄語、琉装、沖縄固有の姓名、墓地、洗骨などでした。

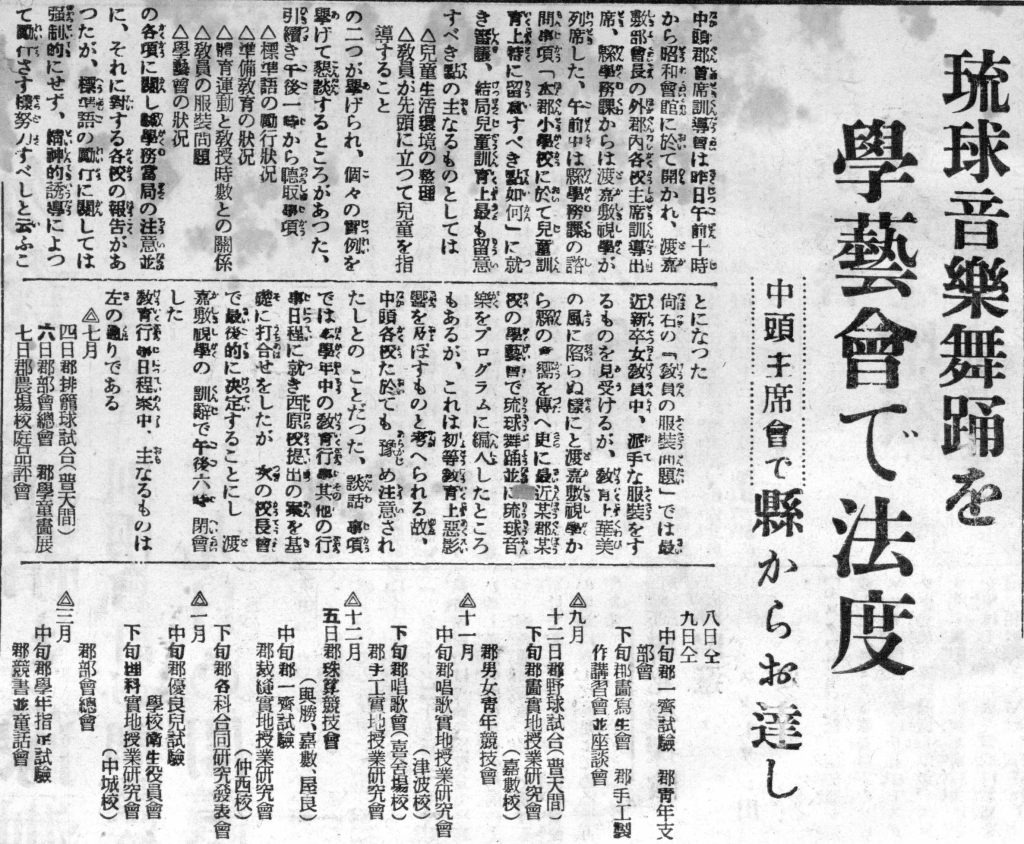

学校現場でも沖縄文化の取り締まりが強化されました。「琉球音学舞踊を学芸会で法度 中頭主席会で 県からお達し」(『沖縄日報』1937年(昭和12)6月27日 )によれば、最近ある学校 の学芸会で琉球舞踊と琉球音楽が演目に入っていましたが「初等教育上悪影響を及ぼす」との観点から、各校へ注意が出されました。現代の状況とは全く異なる、当時の時代背景がわかる記事です。

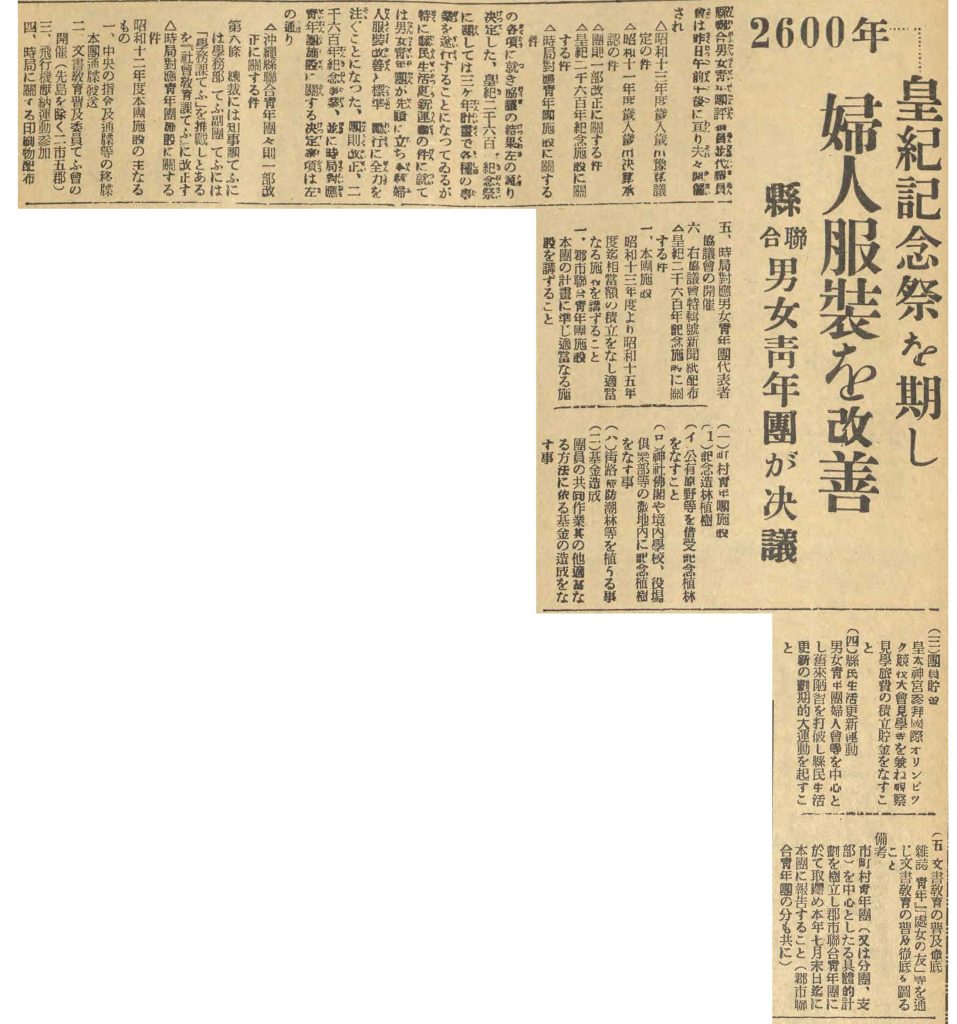

戦時体制下において、沖縄の生活改善運動は変容・拡大し、「生活更新運動」とも称されるようになります。「生活更新」との文言を創造したのは、当時、沖縄県社会事業主事として生活改善運動を指導していた吉田嗣延です。首里市出身の吉田は東京大学卒業後、兵庫県明石市社会教育主事を経て1937年(昭和12)末に帰沖、県の社会事業主事になり、まず始めに生活改善運動を重点目標に掲げ取り組みました。赴任した当時の沖縄について、吉田は「生活の刷新が未だ明確に国民精神総動員運動中に表現されて」おらず、これを生活運動にまで推し進めなければならないと考えました。「県民の徹底した自覚に基づいて、日本国民として恥ずかしくない生活様式の樹立」を目指すため、「消極的傾向が強く、魅力が乏し」い「生活改善」という言葉ではなく、「生活更新」との文言を創り出しました 。1938年(昭和13)4月には沖縄県連合男女青年団が評議員、代議委員会を開き、皇紀2600年記念祭に向けて、同団が「県民生活更新運動」の先頭に立ち「全県婦人服装改善」と「標準語励行」に全力を注ぐことを協議しています(『沖縄日報』1938年(昭和13)4月23日)。この頃から「生活更新」という言葉も使用され始めました。

本ウェブサイトの記事見出し検索で、「生活更新」と検索すると、 関連記事は12件。それらを読むと、吉田に協力した人物の一人に『大阪球陽新報』社友の親泊康永がいたことが分かります。

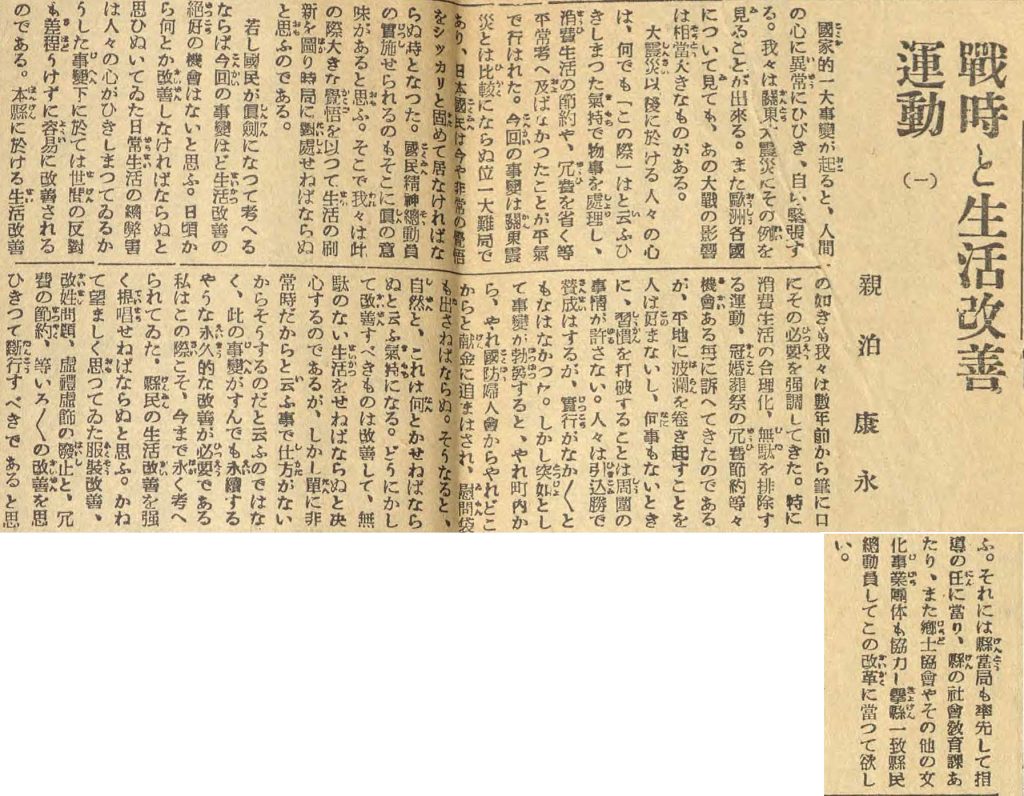

親泊(後に大里と改姓)康永は1899年(明治32)那覇市泊に生まれ、1920年(大正9)出郷、大阪から東京へ移り住みました。東京の深川にて労働者と共に生活しながらセツルメント運動を開始する一方、沖縄救済の方途を経済・文化運動の両面から模索、東京と沖縄を行き来しながら活動を続け生活改善の必要性を説いていました。日中戦争を機に、今こそ県民の生活改善を強く提唱せねばならないと考えました。「県民が誤れる因習と不合理なる伝統の下に凡そ文化と背反する生活を営んでいる現状を打破」し、「先づ手初めに全県の改姓運動、服装改善につき尽くしたい」と述べ、そのためには「県当局も率先して指導の任に当り、県の社会教育課あたり、また郷土協会やその他の文化事業団体も協力し挙県一致県民総動員してこの改革に当たって欲しい」と官民一体の運動を起こす必要性を説きました(親泊康永「戦時と生活改善運動」(『琉球新報』1938年(昭和13)2月17日) 。

このような潮流が一つにまとまり、1938年(昭和13)8月、「伸び行く日本、進め沖縄強く正しく朗らかに」をモットーに「沖縄生活更新協会」が創立されました。同協会は国民精神総動員運動 を背景として県、各市町村、教育界、新聞界等「官民一体」となり生活改善運動を推進していく沖縄初の団体であり、沖縄県内在住者のみならず、出稼ぎや移民、進学のため県外で生活する中で、様々な「差別」に直面した在本土沖縄出身者らも結集した団体となりました。精動運動下において、戦争遂行という国家の意図と、沖縄を救済し苦境から 脱したいという沖縄出身者の自発性が合致したことによって、初めて「官」と「民」が結びついて生活改善運動を推進していく素地ができたとも言えます。

6 おわりに

当初は、疲弊した沖縄の救済等を目的に進められた生活改善は、戦時体制下で徐々に変化し、矛盾や葛藤が生まれました。例えば、沖縄と東京で新聞人として活躍し、沖縄戦時には首里市長を務めていた仲吉良光は、「今日凡ゆる制度が他県と何等異る点なきに独り琉装のみが旧琉球国のスタイルその儘残存する事は全体主義の今日余り好ましくない。国民意識を強める点からも琉装は早く廃止すべきである」というように、琉装・洗骨等の改善を主張していました。しかし一方で美しい 「首里夫人の琉装」は、「永久に保存すべきであると、独り心に期している」とも述べています。そして琉装改良の方法として仲吉が提案したのは、古来 沖縄で使用されていた「ミンサー帯」を普及させるというものでした。そうすれば、琉装が日本風に改良されるとともに「 小禄、豊見城、南風原、首里、那覇の如き機業地の乙女等の仕事が殖えて新機業として大生産が出来、県経済界をも幾分潤す事が出来る一石二鳥の効果」があがるとし、「世の琉装改良論者が地方物は不可、なんでも他府県婦人同様の服飾でなければ改良の実にならないとする者あらば、これは地方の風土、経済を無視する暴論で、私はかゝる改良論者とは共に謀るを好まない」と断言しています。仲吉がここで感じたのは、どうしても日本的なものになじまない心性、沖縄への愛郷心でした(仲吉「琉装改良の要目『帯』の問題ミンサー帯を普及せよ」『大阪球陽新報』1938年(昭和13)8月1日)。

以上、近代沖縄における風俗改良・生活改善運動の様相について、本ウェブサイトの見出し検索を用いながら概観しました。新聞記事からは、当時の世相、そして近代沖縄人の考えていたことが分かります。近代沖縄人の歩みを紐解く水先案内人として、本ウェブサイトが多くの人に活用されることを望みます。

納富 香織(沖縄国際大学南島文化研究所特別研究員)