もっと知りたい交流史 海上の道と「渡閩航路図」

海の道しるべ

スマートフォンもGPSも無い時代、私たちの祖先はどうやって旅を続けたのでしょうか。陸上の道であれば、山や川、大木や町並みなど目印になるものがたくさんありますし、人通りの多い街道沿いには案内札も立っていたはずです。けれども、海の上ではどうでしょうか。

見渡す限りの大海原で、自分の船がいる場所を判断して目的地に向かうには、知識と経験が必要でした。船乗りたちに重要な情報を与えてくれたのは、島になります。まず太陽や星に羅針盤を合わせて方角を知り、どの角度に、どの島が、どれくらい離れて見えるか。その情報をもとに、船の位置を導き出し、より安定的な航海を続けていきました。そのためには、島の名前と位置、さらには海上から見た島の姿を正確に覚えておかなければなりません。

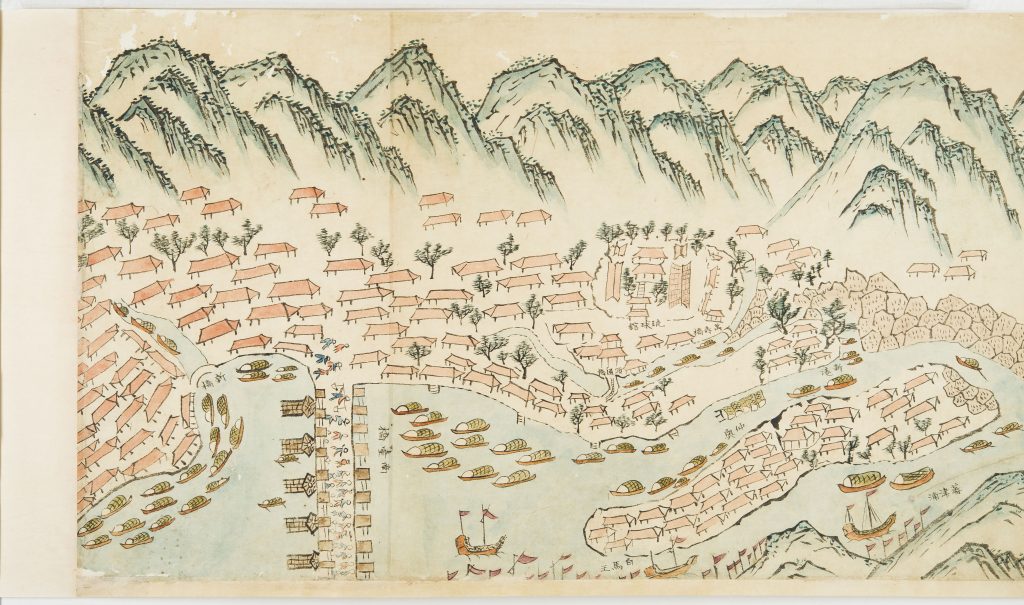

船乗りたちが、どのように島の姿を把握し、航海の知識を学んでいったのか。それを教えてくれるのが、沖縄県立博物館・美術館に所蔵される「渡閩航路図」という絵図です。「渡閩航路図」は、縦33.4cm、横5m83cmの巻子(巻物)の絵図です。琉球の那覇港から始まり、中国の福州に至るまで、航路上の島を描いています。正確な製作年代は不明ですが、福州付近に洋式船が描かれることから、19世紀の製作と考えられています。

これを私は初めて拝見した時、「これほどユニークな絵図が残されていたとは」と感動したものでした。その大きな特徴は島の描き方です。私たちが沖縄本島の形を思い浮かべることができるように、いまの「地図」といえば島を上空から見た形で描くのが普通ですが、「渡閩航路図」では島を船の上から見た姿、つまりは横から眺めた形を描いています。「渡閩航路図」では大小さまざまな島が描かれていますが、それぞれが描き分けられていることから、その形を覚えることで、船乗りたちが安全な航海を続けていたことも想像できます。

「渡閩航路図」の全貌は、琉球王国交流史デジタルアーカイブで公開されており、自由に見ることができます。また、絵図のなかで詳しく描かれている慶良間諸島の部分については、沖縄県立博物館・美術館の山本正昭さんが、実施した現地調査の様子をじつに興味深く紹介しておられます(「倭寇について考える⑨―多島地域を海から見ると―」)。こちらもあわせてご覧ください。

どの方角から見るか

船から見た島の姿を描くとしても、見る角度によって島は別の姿を現します。では、どこから見た姿を描いているのか。沖縄県立芸術大学の山田浩世さんにうかがったところでは、島の姿は航路線から見た姿に極めて近いということでした。これは、絵図のなかで島の姿と航路が密接に結びついていることを示しています。

島の姿が絵図のように見えれば、船は正しく航路上を走っていることになりますし、もし違う姿で見えれば、船は航路を外れていることになります。島の姿と航路をセットにして描く「渡閩航路図」は、船乗りたちの実用的な航海の知識をベースにしているといえるでしょう。それほどまでに、どの方角から島を見ているかという情報は、船乗りにとって重要でした。

どの方角から見るかという情報は、洋上だけでなく、島に接近し港に出入りする際にも重要になります。とくに琉球の島々ではサンゴ礁が発達しており、その切れ目が船の航路になっていました。細く入り組んだ航路では、サンゴ礁に乗り上げないよう慎重に船を進めます。そこで頼りになるのは、港付近にある建物など目標物で、背景になる山や台地との重なり具合から自分の船の位置を判断していきます。この方法を「山当て」といいます。

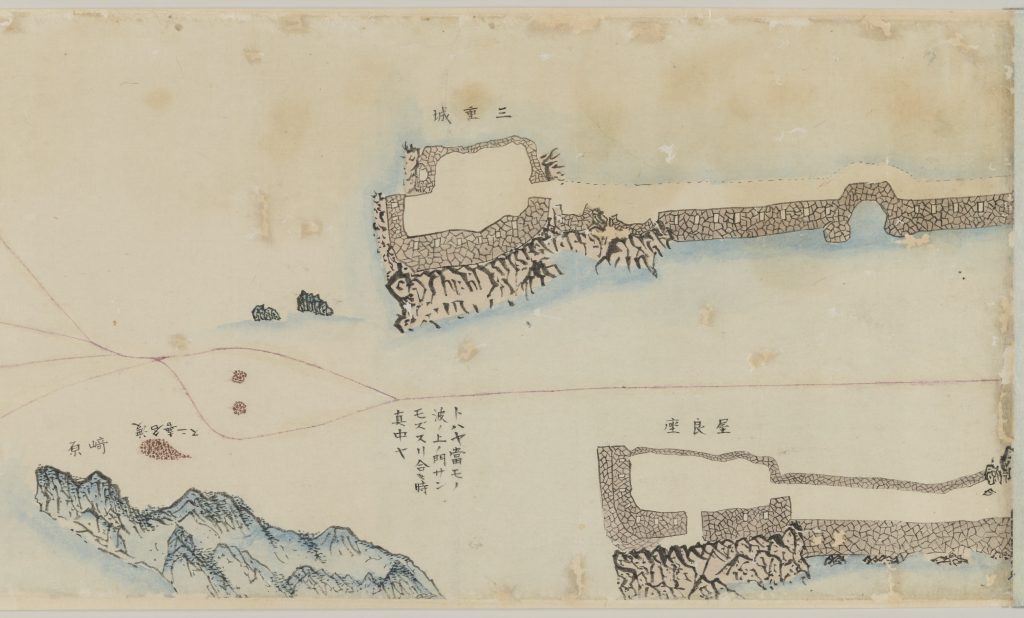

その様子を示す記述が「渡閩航路図」の那覇港の部分にありました。そこでは砲台の目的を持った三重城と屋良座森城がひときわ大きく描かれており、那覇港のシンボル的な意味を持っていたことが分かります。1853年に那覇に来航したペリーも、サンゴ礁による狭い航路には閉口しながら、三重城と屋良座森城とが目印になると記していました。

さらに「渡閩航路図」を見ていくと、三重城と屋良座森城の間に文章が書いてあります。私は最初にこの絵図を見たときは全く意味を取れなかったのですが、那覇港に関する文献をめくっていくと、戦前に那覇港の改修工事が行われるまで、この付近には「トハヤ」と呼ばれる浅瀬があったことが分かりました。おそらくこれは「トハヤ」を避ける際に、波の上宮の門と三文珠の丘の重なり具合で位置を確認するという意味だと思われます。那覇港でも「山当て」をしながら船が出入りしていたことを示す史料は乏しく、その点でも「渡閩航路図」は貴重な絵図になります。

絵図の先祖

じつに興味深い反面、「渡閩航路図」が難解な絵図であることも間違いありません。誰が何のために作ったのか、絵図のなかには何も記述が無いためです。そのなかで、さらに分析を進めて行くための光明が二つ見えてきました。

一つは、さきほどもご紹介したデジタル画像の公開です。誰でも、気になった時にはすぐ、高精細画像を確認できるようになり、私もその恩恵を受けている一人です。多くの人の目に触れることで、より多角的な分析が進むことが期待されます。

もう一つは、「渡閩航路図」に類似する絵図が、国内の史料所蔵機関に保存されていることが分かったことです。同じく那覇~福州の航路を描き、島々の描画や名称なども一致しますが、「渡閩航路図」では詳細に描かれている福州の街中の部分が無いなど、少なからず相違点もあります。

おそらく、この別図と「渡閩航路図」とはルーツが共通していると考えられます。当時の絵図は転写されて広まっていきますが、同じ那覇~福州の航路を描く絵図から転写されながら、片方には福州の部分などが付け加えられて「渡閩航路図」になり、片方はそのままの状態で巻子になったのではないか。今のところ私はこのように推測しています。

いわば「渡閩航路図」の親戚が出現したわけで、これにより「渡閩航路図」の分析もさらに進んでいくでしょう。二つの絵図の先祖にあたる原図を想定すると、そこでは那覇~福州の航路と島々とが描かれており、このような絵図が他にも存在していた可能性は高いといえます。船乗りたちの実用的な航海の知識をベースにした絵図が、どのような人々に求められ、そのニーズがどれくらい存在したのかも興味が尽きないところです。

那覇~福州間の航路は、中国の明・清両朝から冊封を受けていた琉球王国にとって、大陸とつながるメインルートでした。活発に人やモノが行き交うなかで、場合によっては航路を外れたり、目的地にたどり着けなかった船も少なくなかったはずです。成功と失敗を繰り返しながら、より安定しているのはどの航路か、その際に目標物になるのは何か。そうした航海に関する情報を数百年にわたる船の往来によって先人たちが学び取り、積み重ねてきた知識と経験が「渡閩航路図」にも反映されていると考えられます。

一枚の絵図にも先祖があり、琉球の「海上の道」に関する情報が盛り込まれている。その前提で「渡閩航路図」を見ていただくと、きっと新たな発見に出会えると思います。

(黒嶋敏)

〈あわせてこちらもご覧ください〉