了解更多交流史 北京における琉球人宿舎(会同館)の変遷

琉球使節は中国へ渡ると、皇帝に謁見するため北京(明代の初期は南京)へと赴きました。この時に中国側から割り当てられた宿舎が、会同館と呼ばれる施設です。会同館(会同四訳館、会館、館舎とも)という呼称は、朝貢使節のために用意された宿泊施設の総称で、個々には「~会同館」(例:正陽門外横街会同館)などと呼ばれていました。会同館では、朝貢使節の持ち込んだ商品による会館貿易も行われており、福州にあった柔遠駅に次ぐ琉球側の拠点となっていました。ここでは施設の変遷や、他国の使節との交流の様子から、北京における会同館(以下、北京会同館とする)の様相について紹介してみたいと思います。

明代の会同館

明代における会同館は、元朝の制度を引き継いで南京にありましたが、永楽帝の即位後は北京にも置かれました。永楽帝の時代(1403~1424)には、来朝する各国の朝貢使節の増加に対し、烏蛮駅や燕台駅などが接収され、北京会同館の施設として転用されていたことが、朝鮮の『太宗文皇帝実録』卷四十五、1405年〔永楽三〕八月十四日にも記されています。

その後、1441年(正統6)には収容能力の不足から、会同館は南・北二館体制へと規模が拡大され、その管理のため会同館大使1員と副使2員が置かれ、副使の一人が南館を管理しました。嘉靖年間(1522~1566)には礼部所属の提督会同館主事が置かれ、この頃から会同館は礼部の管轄となったようです(『大明会典』巻119、「会同館」の項)。なお、琉球使節は南館を利用していました。

清代の会同館の変遷

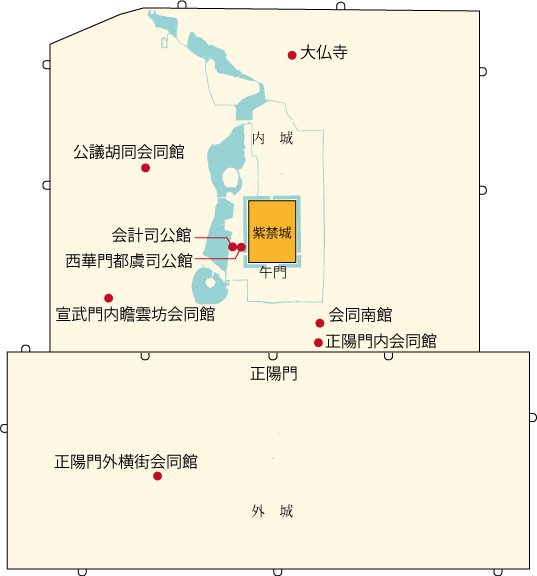

基本的に明朝の制度を引き継いだ清朝でも、使節の宿泊用として北京に南・北の会同館が置かれました。しかし、会同北館が回族やチベット族、上京した清朝の官吏用として利用されるようになると、会同南館が朝貢使節たちの宿舎となっていきます。ただし、琉球使節が利用した会同館はその後、会同南館以外の場所へと大きく変化していきました。というのも、18世紀以降、北京へとやってくる朝貢使節の人数が増加し、会同南館だけでは足りず、北京城内のあちこちの建物が会同館に指定されていったためでした。それでも宿舎が足りなくなると、寺院(大仏寺など)や役所(会計司公館・都虞司衙門など)などの建物が割り当てられることもありました。清代の北京会同館について分析した陳碩炫氏によれば、琉球使節が利用した宿舎は、確認できるだけで10か所にも上っています。

康熙年間(1662~1722)の前半、琉球使節は主に会同南館に宿泊していましたが、後半には他国使節の来朝が増えたことにより、「公院」(不詳)や寺院に宿泊せざるを得なくなっていきました。1724年(雍正2)以降、ロシア使節も北京へやって来るようになり、さらに宿舎の割り当てがひっ迫します。このため、会同館が増設されていきました。この頃に新設された乾魚胡同会同館や玉河橋会同館は、琉球側も利用したと考えられますが、年に3回も朝貢する朝鮮使節の宿舎として徐々に定着し、会同南館はロシア使節が専属で利用するようになっていきました。

それに対して琉球使節は、2年に1度朝貢し、上京する使節は20人程度でした。18世紀初頭については不明なものの、乾隆年間(1736~1795)に入ると複数の施設を利用するようになります。興味深いのは、北京城の外城区域に位置した「正陽門外横街会同館」(1743年に会同館指定)です。他の会同館は紫禁城に近い内城区域に位置しましたが、宿舎のひっ迫により、もともと内務府に所属していた施設を会同館に転用したものでした。琉球使節のように比較的、使節規模の小さな安南使節なども利用したことがあったようです。この「正陽門外横街会同館」は後に廃されましたが、その一部とされる建物が2008年まで残っていました(会同館に隣接した華厳庵の建物であるともされる)。残念ながら区域の再開発により解体されてしまいましたが、解体前の写真(張巍氏提供)が残されています。

1750年代に「正陽門外横街会同館」の利用が続いた後、1780年代には「宣武門内瞻雲坊会同館」(1756年に会同館指定)の利用が確認され、1790年代以降、散発的に内務府管轄の「会計司公館」などに宿泊していたようです。この時期の変遷についてはよく分かっていないことも多いですが、1800年代以降は清朝に来貢する使節が減少したため、会同館の増設がほとんど行われなくなり、施設が老朽化で倒壊した場合にのみ変わっていったようです。琉球使節は、遅くとも1807年(嘉慶12)には北京城の内城区域(西安門外)に位置した「公議胡同会同館」(西安門外公議胡同四訳館)を利用し始め、1828年(道光8)に同館が倒壊すると、1875年まで「正陽門内会同館」(正陽門内東城根四訳館)を割り当てられるようになりました。

実はこの頃までに正陽門内には複数の会同館が設置されており、朝鮮使節も宿泊したようです。琉球と朝鮮の使節が宿泊した会同館は、お互いが数百歩しか離れていない非常に近い位置にありました。また、近くには会同南館(ロシア館)もあり、来貢した使節が狭い範囲に密集して宿泊する状況だったようです。

なお、清代における琉球使節が利用した会同館の変遷を分析した陳碩炫氏は、会同館が一度外城区域へ移った後、徐々に紫禁城に近い場所へ移転していく傾向があることを指摘しています。これは乾隆年間以降、琉球使節が皇帝への謁見や宴会、行幸の送迎など、紫禁城周辺で行われる公式儀礼に参加する機会が増えたことや、朝貢使節の数が減少していったことなどが関係したと考えられています。北京における会同館の変化は、琉球と中国、さらに多くの国々との交流史を映し出す興味深いテーマであると言えます。

北京会同館の警備と朝貢国同士の交流

さて、北京会同館は単に宿泊施設としてだけでなく、進貢活動の拠点でもありました。北京には琉球だけでなくさまざまな国からの使節が集まっており、すでに紹介したように、19世紀以降の朝鮮使節の宿舎は、琉球使節が利用した「正陽門内会同館」と目と鼻の先にありました。このように、北京会同館は各国使節が交流する最前線となっていました。

ただ、例えば朝鮮・琉球の二国が双方の宿舎を頻繁に訪ね交流していたのかというと、そうではありませんでした。そこには複雑な事情があったのです。

第一に清朝は、各使節が宿泊した会同館の周辺を厳重に警備し、安易な往来を制限していました。例えば、1720年(康熙59)に朝鮮の随員(朝貢使節の随行者)である李器之が琉球人の宿舎訪問を試みましたが、賄賂を贈っても入館することは叶わず、1766年(乾隆31)にも同じく朝鮮の随員である洪大容が琉球役人と面会しようとしましたが、官兵に阻まれ果たせませんでした。「人臣に外交なし」(主君に仕える家臣が、主君の許可なく勝手に他国と外交交渉をしてはならないとの意)との理念から、朝貢国同士の交流について清朝は、積極的には認めていなかったことが背景にあります。

一方で、琉球と朝鮮の使臣 は、主に朝貢儀礼の場などで接触する機会がありました。例えば1807年(嘉慶12)には、朝鮮使臣の南公轍が通訳を介し、琉球使臣に対し歴史や制度、刑罰、物産などについて質問しています。琉球側は、当時の国王の年齢や王府の実情に近い情報を伝えています。しかし、琉球は日本との関係が露呈しないよう、関連する質問に具体的な回答を避けていました。例えば、朝鮮使臣が日本との距離や関係を尋ねた際、琉球の従人(朝貢使節の随行者)は顔を背け「知らず」と答えたと記録されています。琉球は会同館や北京で他国の使臣、特に朝鮮との過度な接触を避けるよう行動していたことが分かります。このように北京会同館は、清朝を含む各国の思惑が複雑に交錯する場でもあったと言えそうです。(山田浩世)

【参考文献】

- 陳捷先『華夷秩序と琉球王国』榕樹書林、2014年

- 陳碩炫「4、〈会同館〉篇」陳碩炫(編集代表)『中国北京における琉球関係史跡調査報告書』琉中関係研究会、2010年

- 陳碩炫「清代琉球進貢使節の北京における館舎の変遷について」『第11回琉中歴史関係国際学術会議論文集』、琉球中国関係国際学術会議、2008年

- 沈玉慧「清代朝鮮燕行使による琉球情報の収集-使節交流を中心として-」『東洋学報』94巻4号、東洋文庫、2013年